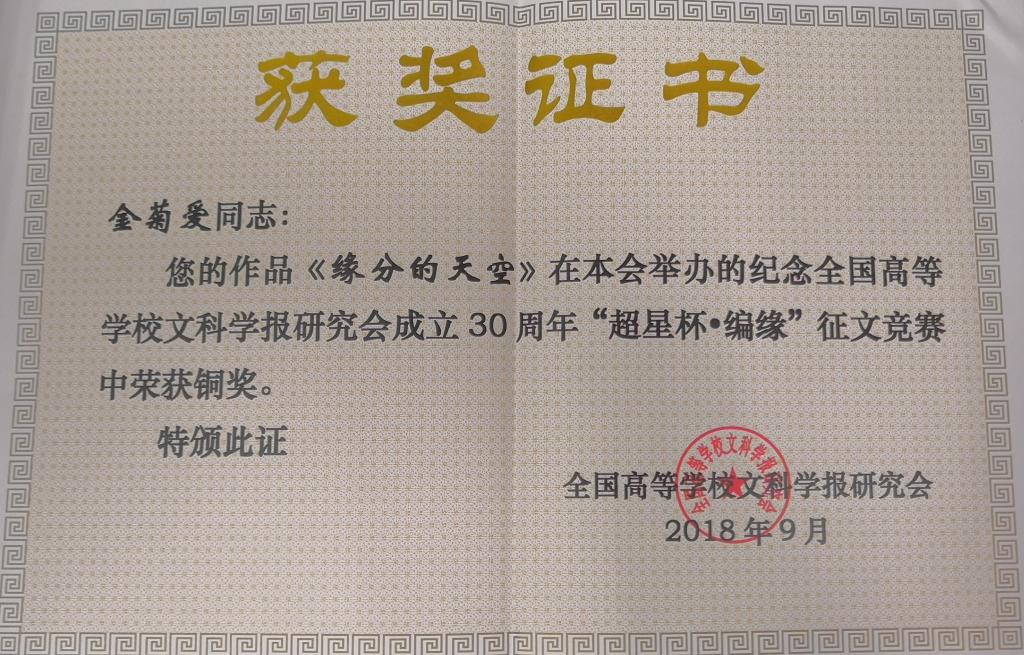

11月10日,全国高校文科学报研究会成立三十年庆典在长沙举行。中国期刊协会会长吴尚之、教育部社科司司长刘贵芹、中宣部出版局原副局长刘建生、国家新闻出版署新闻报刊司处长卓宏勇等领导,潘国琪、龙协涛、武京闽、肖汉森、蒋广学、卜庆华和张积玉等研究会历届领导,蒋重跃、仲伟民、刘曙光和姚申等研究会现任领导,以及中国高校学报界代表近400人参加了本次大会。本刊编辑毛红霞参会,主任金菊爱撰写的《缘分的天空》一文喜获三十周年“编缘”征文铜奖。

吴尚之说,三十年前全国高校文科学报研究会在湖南正式成立,开启了高校文科学报发展新的历史篇章。三十年来,全国高校文科学报研究会在加快构建中国特色哲学社会科学、推动中国期刊繁荣发展以及培养编辑出版人才等方面发挥了重要作用。当前,转型融合发展已成为中国乃至世界出版传媒业发展的主流趋势,未来高校文科学报的发展需更加注重融合创新,在继续发展传统纸媒出版的同时,加快推进传统媒体与新兴媒体、出版产业与新兴文化业态、期刊出版与科学技术的深度融合。

潘国琪等研究会历任领导回忆了研究会创建、发展和任期工作的点点滴滴。在会员单位的大力支持下,研究会各项工作得以有条不紊地开展并不断取得突破,比如,积极配合有关部门推进高校哲学社会科学名刊、名栏工程建设,目前有名刊工程入选期刊31家、名栏工程入选期刊65家。

《北京大学学报》常务副主编、研究会秘书长刘曙光和《高等学校文科学术文摘》社长、总编辑何云峰分别作了题为《哲学社会科学的“中国特色”与中华文明的主体性》《学术发表的内涵与外延辨析》的报告,其独到的见解和鲜明的观点,让与会代表深受启发。

《江苏师范大学学报》主编周棉、《城市学刊》主编罗成翼、《吉林大学社会科学学报》秦曰龙教授、《北京舞蹈学院学报》主编张延杰、《赣南师范大学学报》主任陈康敏、《伊犁师范学院学报》主任曹丽虹及《吉林师范大学学报》主编王金茹等分别作了办刊经验交流。

为了庆祝三十岁生日,研究会特别举办了“超星杯·编缘”征文活动,并评出荣誉奖1篇、金奖8篇、银奖20篇和铜奖29篇,会上对获奖者进行了颁奖,《编缘——纪念全国高等学校文科学报研究会成立三十周年征文集萃》一书由贵州大学出版社出版。

附获奖文章《缘分的天空》全文:

缘分的天空

◎ 金菊爱

浙江树人大学学报编辑部

韶光如梦,无法割舍的是一段美丽的相逢;往事如烟,无法释怀的是一场无言的秋红。自从得知“编缘”征文,听老编们诠释“编缘”内含之意,小小的心湖便频起涟漪。我进入学报界仅有短短的4个春秋,但通过参加全国高校文科学报研究会的几次活动和微信群、QQ群里收获的信息,我见识了陈颖秘书长笔下蜚声学报界、光芒四射的“三老四少”——杨焕章、潘国琪、龙协涛和蒋重跃、姚申、朱剑、仲伟民,也结识了一些其他“才郎才女”,渐渐地在心里生成了一个清晰而令人敬仰的身影——“学报人”,也因此,我为自己曾经是“学报人”中的一员而深感荣幸。

缘起缘落

因为缘,人生便有了一场又一场的相遇。想着自己的职业生涯终结于“学报人”,似乎也有一段若即若离、若隐若现但始终纠缠不清的缘。

对文字的喜爱缘自上小学时的语文课,一直到高中,我的语文课成绩都是最好的,不知不觉中就把自己的未来与文字连在了一起。上高中时,正赶上恢复高考,从未走出过村庄的我,虽然从未敢想过考上大学,但当我的高考成绩意外地上了录取分数线时,我毫不犹豫地在志愿表上填了杭州大学中文系,结果阴差阳错我被录取到政治系。大学毕业分配到当时的浙江师范学院任教,非师范生上讲台的巨大工作压力,加之不久之后成家又两地分居独自带孩子的种种艰辛,“文字梦”渐行渐远。一个偶然的机会获悉可以去报社工作,我便不加思索地放弃大学教职,回到老家的报社,开始了每天与文字面对面地交锋,一干就是10年。

日月两盏灯,春秋一场梦。2000年8月,浙江树人大学与周边几所中专学校合并成立新的树人大学,并在人文学院新设了新闻专业,我又机缘巧合重回大学校园,与学生分享自己多年新闻实践的所获所悟。重新组建的学校领导班子很快作出一个决定:申请办一本学报,并立即成立了由时任分管科研的副校长徐绪卿为组长的学报筹备工作组,负责相关文件的起草和报批工作。小组成员“南征北战”,多次往返省和国家有关部门,力陈办刊的理由及强烈诉求。据悉,最后一次赴京,他们甚至通过各种途径找到与某领导的“亲戚关系”,但有关领导还是以各种理由避而不见。主管部门对从没有办过学报的民办学校缺乏信心可以理解,但谁理解民办学校希望通过创办学报力推学校科研上台阶、提升学校内涵的急迫心情呢?徐校长本就是一个急性子,在一次次吃“闭门羹”后终于忍耐不住在办公楼的走廊上“发飙”。京城的文官们何曾见过这架式,终于被逼现身,认真倾听了意见和诉求。2001年1月,学报终于拿到了“准生证”。到目前为止,全国民办高校学报中仅有4家拥有正式出版刊号,树大学报是其中之一。事后情不自禁地想,若不是徐校长的个性和一时“冲动”,就不会有树大学报,也就没有我成为“学报人”的今天了。缘,好悬!

拿到刊号后,树大学报从零起步。有一天,在校园里遇到当时学报筹备小组成员之一的孟老师(大学毕业分配到浙师院时,我差一点与她成为室友),她说,学报编辑部急需招人,让我帮她物色一个。按她的条件,我推荐了人文学院当年的应届毕业生陈汉轮(现已成长为副编审)。校园里再次遇见,孟老师一方面对我表示感谢,说推荐的学生表现很好,另一方面似乎是不经意地说了一句,我退休以后你可以考虑来学报。我当时完全没有在意,只是对她的好意表示了感谢。没想到,兜兜转转14年后的2014年底,我真的来到学报编辑部了。

缘聚缘散

因为来得有些突然,到学报编辑部后我一度处于“真空”状态。为了尽快了解工作并使自己尽快进入角色,我一边不舍昼夜地“恶补”有关学报工作的知识,并虚心地向各位年轻的“老编”们学习,掌握学报工作的基本流程和规范等,一边分轻重缓急安排好工作并全力以赴投入所负责栏目的文章编校工作,逐步赶上老编们的工作节奏。10年新闻记者的工作经历,使我深深懂得文字的“不凡”----“一出手成千古文”;也深深懂得文字工作的“非凡”——“一失手成千古憾”。在“千古文”与“千古憾”之间,可能仅仅是一字之差,甚至只有一个标点符号的距离。所以,除了受自身水平所限不可能达到的高度,对于文字我满是敬畏,不敢有半点马虎和懈怠。记得进学报后不久,在修改一篇外稿过程中,与作者来来回回发了10多封邮件,最后定稿时他来信感慨又感动地说:“从大学直到博士毕业,从没有老师如此不厌其烦帮我修改过文章。”久久盯着那句话,兀自唏嘘不已。

4年学报人生涯中,最“惊心动魄”的一幕发生在2017年7月底8月初,在张家口举行全国高等学校文科学报研究会第八届理事会第二次会议暨2017年办刊交流会,我一不留神在众多期刊界大佬面前献了一回丑。那是赴会的前一天,突然接到来自会议承办方——河北北方学院学报编辑部老师(事后得知是该学报主编赵志伟)打来一个电话,让我在会上发言。毫无精神准备的我一时语塞,为了不浪费赵老师的电话费,只好说让我先考虑一下,赵老师留给我的“犹豫期”是半小时。征询学报同事的意见,都说机会难得不要错过。短暂而激烈的思想“斗争”之后,我硬着头皮答应了。理由之一貌似出于“公心”,即对于办会的辛苦我曾多次体验过,如果大家都不配合,这会咋开(其实这种可能性很小或根本不存在,纯属自己杞人忧天);理由之二是出于“私心”,我们小小的民办学校学报难得有机会在众前辈面前找点存在感,这是第一次也可能是最后一次。当赵老师又问我讲什么题目时,我脑子里蹦出了“特色”与“质量”两个词,相信这是学报人孜孜不倦、梦寐以求的,有底线无上限。因为没有太多考虑时间,就敲定了。在准备过程中,我又觉得讲这个内容无异于在诸位大咖面前“班门弄斧”,于是在赴会那天长长的旅途中,我又准备了另一个方案。会上,聆听了德高望重的前辈们精心准备的办刊经验介绍后,我最终选择了备用方案,用两个“微故事”解读了民办高校学报面临的困境和现状:我们办刊不容易;我们办刊很努力。发言结束后,“蒋委员长”鼓励的话语总算平复了几天来一直高悬而惶恐的心。

在我心里,故有的“报人”与新生的“学报人”经常会交织在一起,分不清彼此,因为两者有着太多的相似之处,如使命、责任和压力都是扛在肩上的,敬业、勤业和精业都是凝在笔上的。同时,又感觉两者不完全一样,细思之,最大的不同有两点:一个偏于“动”,新闻通常长在记者腿上,比谁跑得多跑得远,一个偏于“静”,文章之质比谁想得深想得全;一个偏于“浓”,新闻虽强调用事实说话,但记者浓烈的爱恨悲喜均迅速注入所选择的事实及所使用的语言之中;一个偏于“淡”,大多时间都安静地伏在案头上、埋在文稿里,苦思冥想、字斟句酌、精耕细作,云淡风轻地远离尘世喧嚣,那写在脸上的淡然、融入血液的淡泊和刻进心底的淡定,使“学报人”的岁月静静地绽放、默默地缤纷——万古不磨意,中流自在心。

有人说,前世五百次回眸才换来今生一次擦肩而过。对于学报而言,我既是迟到者又是早退者。停留是刹那,转身即天涯,天空没有留下翅膀的痕迹,而我已飞过……